Su familia guardaba un tesoro que se creía perdido.

Cuando era niña, Evangelina Jaime disfrutaba pasar las tardes con su abuela paterna en el jardín, viéndola cuidar sus plantas. Era todavía muy pequeña para comprender que su abuela guardaba un secreto ancestral y que ella y su padre serían los encargados de sacarlo a la luz casi treinta años después.

► En nuestro sitio web puedes encontrar una transcripción del episodio. Or you can also check this English translation.

► Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete a nuestro boletín y recibe todos los martes un correo. Además, los viernes te enviaremos cinco recomendaciones inspiradoras del equipo para el fin de semana.

► ¿Nos escuchas para mejorar tu español? Tenemos algo extra para ti: nuestra aplicación Lupa, diseñada para estudiantes intermedios de la lengua que quieren aprender con nuestros episodios.

♥ Únete a Deambulantes. Con tu apoyo podremos seguir contando las historias que merecen ser contadas.

See below for the full transcript

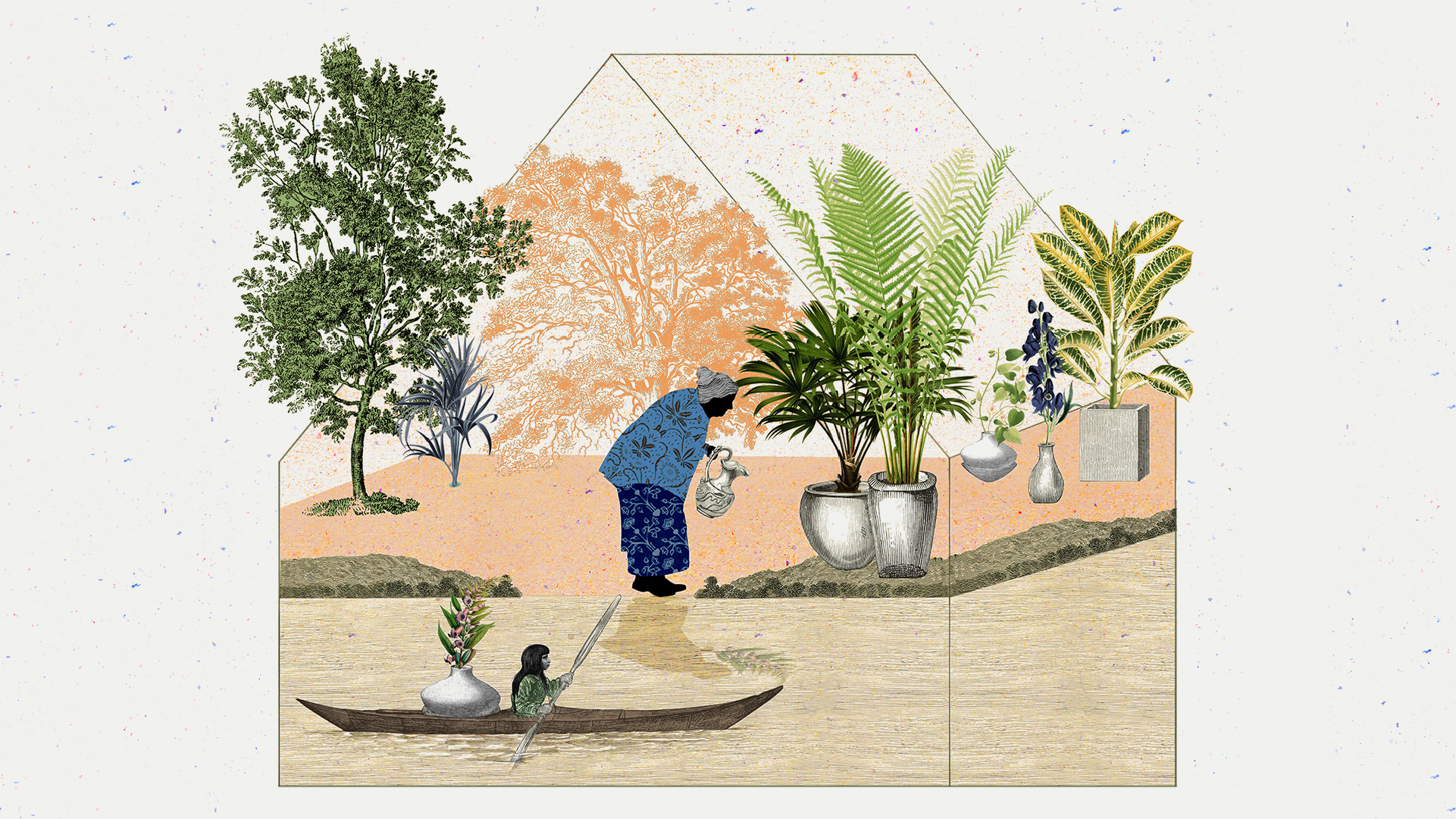

[Pre-Roll]: Faltan pocos días para El Hay Festival de Cartagena, donde Radio Ambulante y El hilo vamos a presentarnos en vivo. El viernes 27 de enero Silvia Viñas y Eliezer Budasoff, presentadores de El hilo, van a conversar con la cantante y compositora puertorriqueña iLe. La charla se llama “Canciones contra el poder”. Y el sábado 28 de enero, con el equipo de Radio Ambulante vamos a presentar en vivo seis historias inéditas. Para más información y boletas, ingresa a hayfestival.org/cartagenaEsto es Radio Ambulante desde NPR, soy Daniel Alarcón. La tarde de 1977 en que empieza esta historia, Inés Gaona cargaba a su bebé en brazos. Eran los últimos días de julio y ese invierno en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, no había sido tan duro como otros. Inés arropó a su bebé, de apenas 5 días de vida, y caminó hasta la casa de su suegra, Ederlinda. Su bebé se llamaba Evangelina. Inés estaba casada con el hijo menor de Ederlinda: Blas Jaime. Se habían conocido cuando ella tenía 16 años y él trabajaba como empleado en una editorial. Y para entonces, aunque ya llevaban más de 17 años casados y hasta tenían un hijo adolescente, aún había muchas cosas que Inés no comprendía de la familia de su marido. Una la intrigaba especialmente: cuando su suegra los visitaba, Inés solía escuchar que ella y a Blas conversaban en un idioma que no entendía y que no se parecía a ninguno que ella hubiera oído jamás. Hablaban bajito, como si no quisieran que los escuchara…Y por ahí yo lo escuchaba un habla rara y cuando yo iba ellos cambiaban de conversación.De inmediato, dejaban de hablar en esa lengua distinta. Un día, Inés se animó a preguntarle a su suegra qué idioma era ese. Blas nunca se lo había aclarado. Pero Ederlinda evitó contestarle, solo le dijo: “Ya te vas a enterar”. Esa vez, prefirió no insistir. No quería ser entrometida y, además, le gustaba mucho la relación que tenía con ella: conversar con esa mujer misteriosa, a la que todos en el barrio llamaban “Morocha”, por su pelo y su piel oscuros. Inés, en cambio, era una típica hija de inmigrantes alemanes, de pelo rubio, casi blanco. Y aunque había partes de la vida de Morocha a las que no podía acceder, le fascinaba su carácter fuerte, aunque nunca la había oído levantar la voz. Y que se riera poco, pero tuviera siempre una media sonrisa en la boca. Morocha, además, siempre la había tratado como a una hija. Ella siempre decía “Vos sos la hija que yo no tengo”. Y yo en broma le decía: pero yo soy blanca y rubia y usted es morocha. Bueno, pero igual sos mi hija porque todos somos iguales, no importa el color. : Por eso, aquella tarde en que fue a presentarle a su bebé de 5 días, cuando Morocha le pidió quedarse un rato a solas con ella, Inés no dudó. Se acercó a su suegra y, con cuidado, se la entregó para que la arropara. Con la bebé en brazos, Morocha caminó hasta su dormitorio, entró y cerró la puerta. Inés confiaba en ella, pero al mismo tiempo quería saber qué estaba pasando, así que sin hacer ruido, la siguió y se detuvo frente a la puerta. Estaba cerrada, pero podía mirar a través de un pequeño vidrio. : Y yo la espié por ahí y lo primero que hizo ella sacó un espejito, le abrió la boquita, le miró el paladar.Como si estuviera buscando algo. Después le sacó el pañal y le puso la mano en la cabeza.Recostada sobre la puerta, Inés escuchó cómo Morocha le susurraba a su nieta unas palabras en esa lengua que ella seguía sin conocer. Fueron apenas unos minutos. Después, volvió a vestir a la bebé y salió del cuarto. Me dice: “Bueno, ya está”.Inés tomó a su hija en brazos y no dijo nada más. Estaba intrigada, pero, de nuevo, sentía que preguntar qué acababa de ver podía parecer una falta de confianza en su suegra. Y no quería ofenderla. Tampoco lo comentó con su marido cuando lo vio. Pero no podía sacarse de la cabeza lo que había presenciado, así que unos días más tarde decidió preguntarle:Abuela: ¿Qué le hizo a Evangelina cuando yo se la traje? No… dijo. Yo le vi que ella tiene una cruz en el paladar y una cruz en la pancita. Esa es la señal. Inés no entendía ¿La señal de qué? De que era una auténtica chaná, le dijo su suegra. Y agregó: Y si ella es la última, ella va a ser la guarda memoria.“La guarda memoria”… Inés no entendía qué significaba eso. Pero esa otra palabra, chaná, sí la había oído muchas veces en los últimos años. Pero cuando ella decía chaná yo decía ¿por qué dice eso? Porque yo no conocía nada, ni sabía tampoco de que existían.Esta vez, Inés no siguió preguntando y su suegra tampoco le explicó mucho más. La familia era así, de pocas palabras. No le dijo que ella, su hijo Blas y ahora su nieta Evangelina eran parte de una estirpe indígena que había habitado esas tierras por siglos, los chaná, mucho antes de la llegada de los colonizadores españoles. Y que, a principios del Siglo XIX, habían sido perseguidos y empobrecidos hasta la desaparición casi total. Tampoco le contó que ellas, las mujeres de su familia, habían transmitido de generación en generación, de boca en boca, la cultura de ese pueblo casi extinto. Y también su idioma, esa lengua secreta, ese “habla rara” que Inés no entendía y que para el mundo llevaba casi dos siglos desaparecida. Y hubo algo más que Morocha no le dijo ese día a Inés. Lo más importante de todo: que Evangelina, su hija de cinco días, era la elegida para que el idioma chaná, esa lengua casi muerta volviera, algún día, a existir en este mundo. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Emilia Erbetta nos sigue contando. A medida que fue creciendo, Evangelina siempre sintió una afinidad especial con Morocha. Como a su mamá Inés, le fascinaba el mundo de su abuela y le encantaba ir cada vez que la familia la visitaba. Desde muy chiquita, había notado que era distinta a las mujeres de descendencia alemana del lado de su mamá, que siempre le pedían que entrara a la casa para alejarse de los bichos y resguardarse de los rayos del sol. Pero Morocha, no. A ella le gustaba salir con su nieta al jardín, tirarse debajo de los árboles a comer naranjas mientras el sol les pegaba en la cara. Desde afuera, la casa de Morocha era igual a cualquier otra de Paraná, una ciudad más bien pequeña para ser una capital de provincia. Pero cuando se abría el portoncito que daba a la casa, Evangelina quedaba asombrada.Pero era como entrar a un bosque… porque eso era: árboles y plantas por todos lados.Crecían por toda la casa: en macetas, en la tierra, en latas de conserva. Evangelina recuerda a su abuela casi siempre en la misma posición. Si cierra los ojos todavía puede verla. Agachada. Siempre entre las plantas. Siempre sacando algo o echándoles agua o regándolas…También había un gran anacahuita, un árbol que para su abuela era sagrado. En primavera, el árbol se llenaba de flores blancas y daba unos frutos redondos y amarillos, y con sus hojas Morocha preparaba un té para aliviar la tos y los resfriados. Cada hierbita, le explicaba Morocha a su nieta, tenía una función especial, y muchas de las que crecían en su jardín servían para curar. Algunas eran para el dolor de estómago o de cabeza. Otras para aliviar los ojos. Morocha había aprendido todo esto de su madre y esta, a su vez, de la suya. Eran conocimientos transmitidos durante siglos, por hombres y mujeres que remaban río arriba en canoas hechas de palos y esteras. Que construían sus poblados sobre grandes montículos de tierra, hueso y cerámica, para protegerse de las crecidas del río. Que vivían de cazar, pescar y recolectar frutos. Que hacían piezas de barro con formas de animales. Y que durante más de 2000 años nacieron y murieron en estas mismas tierras donde Morocha ahora hacía crecer sus plantas frente a la mirada fascinada de su nieta. Hombres y mujeres chaná. Como ellas. Durante los primeros años de su vida, Evangelina fue absorbiendo poco a poco la historia de sus ancestros. Tenía cinco o seis años cuando en las noches cálidas del verano, se sentaba bajo la mesa y aprendía las cosas como las aprenden todos los niños: escuchando conversar a los adultos. Y aunque era demasiado pequeña para entender de qué hablaban su abuela y su padre, recuerda bien algo que Morocha le repetía: Nosotros somos distintos. Pero yo pensaba que era porque mi abuela me quería más a mí que a mis otros primos, que a sus otros nietos.Pero a veces, también, le mencionaban esa otra palabra: Nosotros somos chaná. Nuestra familia es chaná.Evangelina no entendía a qué se refería Morocha con eso de ser chaná o ser distintos al resto. Y tampoco encontraba muchas explicaciones en otro lado: su papá Blas casi no hablaba de eso y su mamá Inés, como ella, tampoco sabía mucho al respecto. Pero había una cosa que, desde pequeña, Evangelina tenía claro: que parte de ser chaná tenía que ver con aprender a soportar el dolor. Su abuela siempre se lo decía. El chaná no llora, el chaná es orgulloso. Es un guerrero, es fuerte, entonces no puede llorar…Morocha también lo había aprendido de niña, y entre los chaná siempre había sido así: un bebé que estallara en llanto podía alertar al enemigo o delatar dónde se levantaba un campamento. Y además, lo consideraban un signo de debilidad. Y, sin saberlo del todo, Evangelina estaba aprendiendo a entender la vida así.Entonces llegó un momento en que yo me pegaba, me caía, me reventaba y no lloraba, me levantaba y me sacudía y seguía. Entre las costumbres alemanas de su familia materna y las costumbres chaná de su padre y su abuela, Evangelina pasó toda su infancia sin que esas dos formas de estar en el mundo entraran en conflicto. Era como si tuviera dos mitades y no había nada de raro en eso. Aunque una gran parte de esa mitad chaná se fue con su abuela Morocha, que murió cuando ella tenía 11 años, un día de noviembre de 1988. Con su muerte, Evangelina quedó desconcertada, como si nada de eso fuera del todo real.Fui al velatorio y todo, pero era como… como que lo veía como en un sueño, como que yo iba en una nube y estaba ahí. Y después llegar el domingo… ¿Y a dónde voy? Porque yo iba a la casa de mi abuela, íbamos siempre. Entonces fue como un vacío que me quedó dando vueltas.En esos años que compartieron juntas, su abuela le había enseñado muchas cosas con pocas palabras. Entre ellas, el valor del silencio: Morocha solo mencionaba a los chaná en familia, con personas de extrema confianza, y Evangelina había aprendido esa lección: Eso no salía de ahí. O sea, yo a pesar de que era chica, yo no andaba diciendo en todos lados yo soy chaná, soy chaná… no…Aunque, en realidad, tampoco es que nadie afuera de su casa hablara de ellos. Evangelina se daba cuenta de eso en la escuela: era como si el pueblo chaná fuera una especie de leyenda de su familia. En la primaria, ninguna maestra los mencionó. No hubo clases sobre los chaná, ni tampoco sobre los charrúas o los guaraníes. En realidad, sobre ninguno de los pueblos que recorrieron esta parte del mundo cuando Uruguay, Brasil y Argentina todavía eran una sola tierra, sin más fronteras que los ríos. La historia que la pequeña Evangelina aprendía en el aula era bastante más corta… empezaba con Colón poniendo los pies sobre América.Era todos los 12 de octubre hacer las carabelas y que vino Colón y era el ídolo, de lo más grande que podía haber, porque había llegado con cosas nuevas a traer todo lo lindo.Hasta que una tarde, cuando Evangelina tenía unos 13 años, alrededor de 1990, un profesor de Geografía pronunció por primera vez esa palabra que ella había escuchado tantas veces en su propia casa. Era una clase sobre los pueblos indígenas de Entre Ríos y Evangelina vio cómo el profesor anotaba en el pizarrón uno a uno algunos nombres: charrúas, guaraníes… chaná. Y cuando escuchó ese nombre, sin pensarlo mucho, levantó la mano. El profesor le hizo un gesto para darle la palabra. Y me dice sí y le digo… yo soy descendiente chaná. Era la primera vez que lo decía en voz alta y frente a otros que no fueran de su familia. Por unos segundos, la clase siguió como si nada. Pero el profesor se quedó pensativo, como si no entendiera bien qué era lo que le estaba diciendo. Y le preguntó: “¿Pero es verdad?, mirá que los chanás no existen más, mirá que los chaná no hay más”. Los dos, el profesor y Evangelina, parecían igual de confundidos: él, por lo que esa alumna algo tímida le estaba diciendo, y ella por su reacción. Lo primero que pensó fue que el profesor le estaba mintiendo. ¿Cómo que no existían? ¿Entonces quiénes eran su abuela, su papá, ella misma? De todos modos, Evangelina apreciaba a ese profesor, le gustaban sus clases… Así que le respondió: Sí, sí, mi familia es chaná, mi abuela, le decía yo, mi abuela era chaná.Pero el profesor le insistía con que eso era imposible.Pero mirá que los chanás no existen, los chanás ya desaparecieron, de los chaná no se sabe más que la historia de lo que dijo un tal Larrañaga…Dámaso Antonio Larrañaga… Evangelina nunca había escuchado ese nombre, el del último en dejar registro escrito sobre los chaná. Un sacerdote y naturalista uruguayo, que en 1815 entrevistó a tres ancianos a los que identificó como chaná. Eran lenguaraces, el término con que se llamaba en esa época a quienes hablaban dos lenguas: su propia lengua nativa y el castellano de los conquistadores. Larrañaga los describió como tres hombres lacónicos, más bien cerrados, de muy poco hablar. Después de ese encuentro, redactó un documento en el que recopiló palabras y detalles sobre la lengua chaná. Tras ese registro, no había nada más, y habían pasado casi dos siglos. Como si los chaná hubieran desaparecido del mundo. Y, de hecho, eso es lo que decían los libros de Historia: que, como tantos otros pueblos, los había arrasado la conquista europea. Evangelina no sabía nada de toda esa historia, y por eso no esperaba lo que sucedió segundos después: las risas de sus compañeros que empezaron primero como un cuchicheo, hasta que se convirtieron en carcajadas. Nunca más olvidaría las palabras hirientes que le dijeron ese día. Ahhh, vos sos india, que claro, que con razón, que sos negra, que sos esto, que sos lo otro… y siguió un día, dos, tres… Las burlas, los chistes racistas… ahora que, sin quererlo, había revelado su secreto, en la escuela Evangelina podía sentir las miradas sobre ella.Por ahí me decían “ahí viene la negra indígena”, o te hacían con la boca “oh, oh, oh…” Y a decirme muchísimas cosas que a mí, la verdad, en ese momento me dolieron y me sentí mal, me puse mal y decidí no decir más nada, o sea me callé.Hasta ese día, ser descendiente chaná no había sido para ella nada raro ni menos algo de lo que debiera avergonzarse. Aunque muchas veces sí se había sentido discriminada por el color de su piel, que era marrón como la de su papá y la de su abuela. Pero ese día en la escuela, por primera vez, se sintió como alguien distinto al resto de sus compañeros. O al menos a como ellos se veían a sí mismos: blancos o a lo sumo mestizos. Ella, en cambio, ahora, frente a los ojos de todos, era una indígena. Y como acababa de aprender, ser indígena en Argentina… parecía no tener lugar. De alguna manera, por primera vez entendió el silencio de su abuela Morocha. Y Evangelina, que recién empezaba la adolescencia, empezó a preguntarse quién era ella realmente: ¿A dónde pertenezco?, ¿a qué grupo me voy? Porque con los blancos no puedo, y nadie era indígena, nadie era descendiente de indígenas…Eran los años 90 y, para que tengan una idea, en la Argentina ni siquiera había una pregunta en el censo nacional sobre la pertenencia a los pueblos originarios. Era como si directamente no existieran.Ser indígena era como algo despreciable… que uno no tenía que decir nada. Que se tenía que callar y que aceptar el color de la piel porque bueno, estaba más tostada por el sol que el resto, pero nada más.Así que decidió que iba a hacer eso: callar. Y cumplió: nunca más mencionó en la escuela su herencia chaná ni frente a sus amigos ni con nadie. Y tampoco le contó a sus padres lo que había pasado. No lo sabía, pero con eso también cumplía con parte de su legado chaná. Después de todo, el silencio siempre había sido para ellos una estrategia de supervivencia. Pero fue por esa misma época, algunos meses después, que su padre decidió que al fin era el momento de hablar del tema con ella. Veía que su hija ya era lo suficientemente grande para entender su historia. Él, Blas Jaime, era empleado municipal, un hombre serio pero carismático a su manera, que se había abierto camino en el mundo sin ir a la escuela. Ese día, levantó la vista del diario y le dijo: Nosotros vos sabés que somos chaná, vos quisieras aprender, yo te puedo enseñar porque le corresponde a la mujer, no a mí, sino que todas mis hermanas murieron y la abuela me enseñó a mí porque no tenía a quién enseñarle. Evangelina sabía algo, poco, lo que había ido escuchando en conversaciones durante su infancia, pero no conocía la historia completa. Ese día, Blas le explicó que aunque entre los chaná eran las mujeres las encargadas de transmitir la lengua y la cultura, su tres hermanas habían muerto de tifus cuando eran pequeñas. Entonces, su madre había tenido que tomar una decisión que ninguna otra chaná había tomado antes: elegir a uno de sus hijos varones para enseñarle esas cosas. Y lo eligió a él. Como Morocha, Blas también era de pocas palabras y ese día no le dijo mucho más que eso: que si quería podía enseñarle. Pero no le dijo otras cosas importantes. No le explicó, por ejemplo, que lo que le ofrecía era un honor enorme para una chaná, reservado solo para las mujeres más inteligentes, ni que su abuela Morocha, a quien ella había amado tanto, había sido una de ellas, una adá o yendén, en lengua chaná, una “mujer guarda memoria”. La última de su familia. Tampoco le contó, y Evangelina demoraría mucho tiempo en saberlo, que cuando él tenía 12 años, Morocha le había dado lecciones en las que lo iba llevando con paciencia a través de la larga historia del pueblo chaná. Blas había aprendido todo sobre la vida de sus ancestros: que solían romper vasijas para liberar a los espíritus cuando dejaban un campamento, que decoraban las ropas de los muertos con loros para que dialogaran con ellos. Que los hombres chaná tenían prohibido agredir a las mujeres. Le habló de poblados silenciosos, donde no solo los niños no lloraban, sino que los perros no ladraban, porque les cortaban las cuerdas vocales. Esas clases habían durado más de una década y, en ellas, Morocha también le había contado historias de chaná a los que los conquistadores les habían cortado la punta de la lengua por hablar en su idioma. Y por lo mismo le había dicho que tenía que seguir así: protegido por un manto de silencio. No podía hablar con nadie ni difundir lo que había aprendido, hasta que recibiera una señal. Aunque no le dijo cuál sería. Pero, como dijimos, en ese momento Blas no le contó nada de todo eso a su hija. Apenas le dijo que si ella quería, él podía enseñarle lo que su madre le había enseñado a él. Y la respuesta de Evangelina no fue la que esperaba. Yo le dije: “No, no quiero, no quiero aprender nada, no quiero saber nada”.Después de lo que había pasado en su escuela, tenía miedo de que, si aceptaba esa parte de su vida, la siguieran discriminando. Tenía miedo de que hasta la familia de su mamá la rechazara.Me parecía que me iban a dejar de saludar o me iban a dejar de querer, por yo decir que era descendiente de indígenas.Así que no: quería ser una adolescente como cualquier otra. Estudiar, salir con sus amigas, hacer sus cosas, sin cargar con ninguna historia sobre ella. Sin que nadie se volviera a burlar. No le interesaban ni la cultura chaná, ni sus ancestros ni su lengua secreta, solo quería que la dejaran en paz. Y así vivió los siguientes diez años, tratando de dejar todo eso atrás, siempre con la sensación de ser parte de una historia que en su país era negada. Y es que Argentina construyó parte de su identidad sobre esta idea absurda de que “bajamos de los barcos”, que incluso repitió el actual presidente: que descendemos de los inmigrantes europeos que llegaron al país desde fines del siglo XIX. Como si este fuera, entre comillas, “un país sin indígenas”. Recién en 2001, cuando el Censo Nacional incluyó la pregunta sobre pertenecer a algún pueblo indígena, las estadísticas empezaron a mostrar cómo los pueblos originarios siguen presentes en Argentina. Evangelina no recuerda qué contestó en ese censo. Y aunque esa mañana en la escuela cuando se animó a identificarse como chaná había pasado hacía ya muchos años, seguía siendo un recuerdo doloroso y por eso esa parte de su identidad seguía guardada adentro suyo, muy adentro. Lo guardé como un recuerdo para mí y de mi abuela, no hablé más del tema con nadie. Pero que no hablara de eso con nadie no significaba que no estuviera ahí, siempre latente. Algunas noches, cuando se quedaba estudiando hasta la madrugada para ser Técnica en Turismo, el recuerdo de su abuela le venía a la cabeza, una y otra vez. Y también las preguntas sin responder… Y me ponía a pensar que qué me hubiera podido enseñar mi abuela si hubiera vivido mucho más tiempo del que vivió conmigo.En esos años de estudiante, Evangelina tuvo varias oportunidades para volver a decir “soy chaná” y siempre prefirió el silencio. Pero algo cambió alrededor del 2001. Para ese momento, con 23 años, Evangelina se había casado y había tenido un bebé. Y con la llegada de su hijo, cuando lo tenía en brazos, y lo miraba ahí, tan pequeño, tan nuevo en el mundo, sentía el peso de haber negado una parte de sí misma. Me puse a pensar qué clase de ser humano quiero que sea esta persona que está acá, que me eligió, que yo sea la mamá, lo tengo que guiar bien, por un buen camino. Y si yo me sigo quedando callada, qué clase de hijo voy a criar si le sigo enseñando a que se siga quedando callado… Una cosa le parecía clara: no podía guiarlo desde el silencio. Por esa misma época, alrededor del 2001, Evangelina y su papá Blas se pelearon y dejaron de hablarse. La relación entre ellos se complicó cuando él, a los 67 años, dejó a su esposa Inés, y formó una nueva familia con otra mujer. Pero a Evangelina le llegaban noticias, cada tanto, de su papá. A través de otros familiares, supo que Blas había empezado a romper ese silencio que había cultivado durante tantos años. Ya jubilado, le preocupaba que todo lo que había aprendido de sus ancestros se perdiera con él. Quería encontrar a alguien con quien poder hablar en chaná como, tantos años atrás, él lo había hecho con su madre. Ya había asumido que con su hija no podría ser, pero quizás había otros descendientes en Entre Ríos o alguna otra zona del país. Personas que, como él, hubieran aprendido en su casa, y hubieran seguido los mismos consejos: recordar y callar. Así que empezó por ir al programa de radio de un amigo, donde Blas hablaba sobre la cultura chaná, con la esperanza de que alguien se acercara, pero no pasaba nada. Parecía como si fuera el último chaná sobre la tierra. Así pasaron tres años, hasta que un día de 2004, Blas estaba manejando su auto cuando se cruzó con un conocido, que le pidió que lo llevara hasta su casa, porque quería presentarle a una amiga. Ella era descendiente de indígenas y estaba allí para participar de unas actividades que se iban a hacer en honor a los pueblos originarios, que para entonces, poco a poco, ya empezaban a ser más visibles. Evangelina me dijo que no sabía los detalles de cómo había sido esa conversación. Y cuando le pregunté si podía hablar con Blas, me explicó que era difícil… hoy tiene 88 años y problemas para escuchar. Pero, de todas formas, me pasó su número. Me parecía importante que fuera él quien me contara esta parte de la historia, de la que era el protagonista y el único testigo, porque Evangelina, para entonces, no hablaba con él. Nos conectamos a través de una llamada de WhatsApp. Esa mañana se sentía bien, y por eso hizo un esfuerzo para recordar los detalles de esos días en que su vida cambió para siempre, casi 20 años atrás. Todavía recordaba bien las palabras de su amigo ante la mujer que lo esperaba en su casa. Entonces me presentó… Él dice “este hermano es chaná”, es el único que habla chaná que quedó.La mujer, que conocía a muchos descendientes de otros pueblos originarios, lo miró incrédula, como si fuera un fantasma. Y la respuesta que le dio fue muy parecida a la que Evangelina había recibido en el aula muchos años antes. Le dijo: Pero no puede ser, si no hay ningún chaná vivo, ya los chaná no existen más.Y, en ese momento, Blas pensó lo mismo que su hija frente a aquel profesor ¿Cómo que los chaná no existían más, si él estaba ahí, parado frente a ella? Le respondió con algo de humor, como siempre hacía. Y bueno, yo le dije “señora, yo existo, toque si quiere, que estoy de carne y hueso”.Conversaron durante un rato y, antes de despedirse, la mujer lo invitó a participar en unas actividades que iban a hacer en un teatro con chicos de las escuelas de Paraná, unos días más tarde. Blas lo pensó unos segundos.Y yo me di cuenta que esa era la señal.En ese momento, parado en esa casa a la que había llegado casi por casualidad, Blas lo supo: esa invitación a hablar en público sobre los chaná era la señal de la que le había hablado su madre más de cincuenta años atrás. Había llegado el momento de romper definitivamente el silencio. Una pausa y volvemos. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Antes de la pausa, escuchamos la historia de Evangelina, una descendiente de la cultura chaná que, durante toda su vida, se había negado a seguir la tradición secreta de su familia. Pero su padre, Blas, había decidido hablar en público de lo que llevaban décadas ocultando. Y eso iba a cambiar todo para ambos. Emilia Erbetta nos sigue contando.La cita en el teatro era para el sábado siguiente, y en el público había más de 700 niños de distintas escuelas. Cuando Blas llegó, lo sentaron en el escenario junto a algunos representantes de distintos pueblos originarios. Unos minutos después, Blas escuchó que la mujer que hacía de maestra de ceremonias dijo: “bueno, ahora va a hablar un anciano aborigen”.Yo miré alrededor a ver quién era el anciano… Y ella dice “es usted, usted…”Blas tomó el micrófono, dijo unas palabras en chaná, y empezó a hablar sobre la vida de los niños de su pueblo: contó que comían mucho maíz y que pescaban haciendo canaletas sobre el lecho del río… las cosas que podían interesarles a esos chicos y chicas que lo miraban desde las butacas. Y, bueno, yo sentía que estaba cumpliendo con mi deber, para lo que había nacido. Empecé a hablar y desde el momento en que hablé la primer vez, nunca más dejé de hacerlo porque ya no me dejaron.De hecho, al salir del teatro, ya lo esperaban en la puerta unos periodistas, que le hicieron entrevistas para un canal de televisión de Paraná y para un periódico local. En las notas decían que Blas era un auténtico descendiente chaná y que, además, hablaba la lengua perdida de sus ancestros. Ese dato en seguida llamó la atención de Tirso Fiorotto, un periodista que escribía para La Nación, uno de los diarios más importantes de Argentina, y que sería el que cambiaría la vida de Blas y Evangelina para siempre. Parecía incluso demasiado bueno para ser verdad: ¿cómo que había un señor jubilado en Entre Ríos que hablaba una lengua muerta? Este es Tirso:Enseguida advertí que ahí había un tesoro… extraordinario. Yo fui en busca del… del idioma chaná, que sabía que era un pueblo que había desaparecido como comunidad hacía 200 años. Empezó a hacer preguntas para ver si alguien lo conocía, y un pescador de la zona lo orientó hasta un barrio en las barrancas del río Paraná, de casas humildes y calles de tierra, donde vivía Blas con su nueva esposa y un hijo pequeño. Era 2005 y Tirso todavía usaba un grabador de esos que llevaban casettes. Antes de empezar, presionó REC. Él quería hablar del idioma, pero Blas quería contarle todo sobre la cultura de su pueblo. Por eso enseñaban a sus niños a no llorar, a sus perros a no ladrar, y se hablaba bajo…Tirso comenzó a hurgar en la memoria de Blas, buscando, sobre todo, palabras. Le preguntó cómo llamaban a las hojas de los árboles, a los dedos de las manos, o al animal más peligroso del monte, el puma.Eran buní, buní…. Gato grande, añi… porque era amarillo el puma.Hablaron un rato largo y, cuando salió de la casa de Blas, Tirso no podía creer lo que acababa de escuchar. Esto que había encontrado… nooo… superaba todo, superaba todo… Casi 40 años que tengo de periodismo y nunca llegué a mi casa tan impactado con una nota, ¿no?Estaba conmovido y eso se notó en el artículo que publicó en La Nación. Presentaba a Blas como un hombre de expresión apacible, que guardaba como un tesoro el idioma de sus ancestros. Contaba la forma en que había aprendido a hablarlo. Y citaba cosas que lo habían fascinado durante la entrevista, como la forma en la que los chaná llamaban, por ejemplo, al humo, juntando varias palabras que unidas significaban hijo del fuego que hacía llorar al que quemaba. El artículo llegó a oídos de un lingüista de Buenos Aires, Pedro Viegas Barros, que le escribió pidiéndole más información sobre Blas. Lo que había leído lo había dejado perplejo: llevaba años investigando las lenguas originarias de América Latina, era su tema de doctorado, y todos los estudios y documentos que había leído hablaban del chaná como una de cientos de lenguas indígenas desaparecidas tras la conquista. No podía ser. Intercambiaron varios correos y Tirso le mandó por encomienda los tres cassettes de la entrevista. Eran casi tres horas de grabación, que convencieron al lingüista de viajar cuanto antes para conocer personalmente a Blas. Viegas Barros no contestó a nuestros pedidos de entrevista, pero en varios lugares explicó que solo necesitó 15 minutos con Blas para darse cuenta de que era cierto: estaba frente a alguien que dominaba una lengua que se creía extinta. Lo que Blas sabía requería un conocimiento lingüístico demasiado profundo como para haberlo aprendido leyendo por ahí. Incluso se lo explicó a Tirso en una ocasión.Hablamos esto con Pedro Viegas Barros y él me había hecho notar que algunas de sus expresiones es imposible que las haya inventado una persona común, salvo que fuera un lingüista muy avezado.Lo que se sabía de la lengua chaná no era mucho más que lo que había escrito aquel naturalista uruguayo que mencionamos antes, Larrañaga, el último en entrevistar a tres chaná en 1815. Que sus sonidos eran más bien guturales o que en él no existía la F ni la LL ni la Z ni la Ñ. Aunque ese registro, de apenas 13 páginas, era más que un apunte técnico. Era también un testimonio de cómo los chaná veían el mundo. Larrañaga anotó, por ejemplo, que no se les conocían palabras para decir dios, alma, entendimiento o voluntad, pero sí memoria, interior y corazón. Pero Blas sabía mucho más. Por eso, con el lingüista empezaron un trabajo casi artesanal para rescatarlo de los recovecos de su cerebro: recopilaron palabras, reconstruyeron la gramática y la fonología. Incluso recorrieron el río Paraná buscando a más descendientes que hubieran aprendido la lengua desde niños, pero no encontraron a nadie. En el camino, Blas empezó a hacerse cada vez más famoso. Era como una pequeña celebridad local. Evangelina aún estaba peleada con él, pero igual seguía todas las noticias sobre su padre. Y así había empezado a entender a qué le había dado la espalda todo ese tiempo: no solo a su identidad, sino a una cultura y, por sobre todas las cosas, al legado de su abuela Morocha. Aunque ver a su papá en los medios le generaba sentimientos encontrados. Por un lado, la hacía preguntarse por el futuro: le daba miedo de qué forma esta fama repentina podía impactarla a ella y a su familia en una ciudad tan pequeña. Antes era Evangelina. Ahora era la hija del último chaná. Bueno, y ¿cómo sigue esto? ¿Cómo nos va a afectar esto?Pero, al mismo tiempo, se sentía liberada. Como un alivio de por fin poder decir de dónde vengo, quién soy y que no me estén diciendo cosas que a mí me hacían doler.De pronto, ser chaná era algo valorado. Pero no era sólo eso lo que la tranquilizaba, sino también saber que su papá había logrado cumplir, a su manera, parte de la misión a la que ella se había negado: preservar la lengua. Y cuando pensaba en eso, no podía dejar de preguntarse… ¿Y si hubiera dicho que no como dije yo? Esto no estaría, se hubiera perdido todo. Menos mal que él dijo que sí y no fue como yo que dije no.Evangelina no recuerda con exactitud la fecha, pero sabe que fue por 2010 o quizás un año después, cuando se cruzó con Blas en una plaza del centro de Paraná. Ese día iba apurada, cansada, camino a su casa después del trabajo, pero lo vio de lejos y decidió acercarse a saludarlo. Llevaban casi una década sin hablar, y no sólo lo notó más viejo, claro, sino también triste, como preocupado. Y aunque arrastraban conflictos, en ese momento, bajo el sol del mediodía, los años de enojo empezaron a quedar atrás. Evangelina invitó a su papá a su casa y en el camino le propuso que compraran algo para comer. Pero cuando llegaron apenas tocaron la comida: necesitaban conversar. Blas le contó que seguía trabajando con el lingüista y que cada vez recibía más consultas de gente que quería saber sobre la lengua chaná. Le pedían materiales, información, y él no sabía qué responder. Hasta lo invitaban a congresos de lenguas en todo el país. Poco antes, la UNESCO había incluido al chaná como una lengua que se creía extinta en su Atlas de Lenguas del Mundo, y había declarado a Blas como “último chaná parlante”. Blas no sabía cómo lidiar con tanta fama. Toda su vida había anotado a mano lo que iba acordándose de la lengua y había hecho algunas fotocopias deveso, pero no tenía computadora ni correo electrónico, y se sentía abrumado con todos esos pedidos. Evangelina sintió que tenía que ayudarlo. Después de todo, era su papá. Así que empezaron a verse seguido y ella empezó a asistirlo con todo eso: le hizo una cuenta de correo electrónico y pasó a su computadora todas las anotaciones que Blas había hecho a mano. Yo tuve que memorizar mucho y buscar apuntes viejos que tenía en unos papeles ya… que yo iba escribiendo siempre algo y pero no lo publicaba ni lo mostraba a nadie… lo guardaba. Bueno, y eso me sirvió… Evangelina también empezó a acompañarlo en las charlas, en las conferencias y en las entrevistas. Blas nunca rechazaba una invitación, y seguía sin poder creer tanto alboroto a su alrededor. Ahí se forma como una movida de todos, de: se despertó el amor por los chaná y de que había alguien que sabía el idioma. Que él siempre me dijo: “Yo jamás pensé que la gente le interesaba lo que nosotros sabemos”.Lo llamaban de escuelas y de museos… de hecho, Blas había empezado a dar clases de chaná en un museo antropológico de Paraná, y Evangelina se sumó, al principio, como una alumna más. Llegaban de toda la provincia: jubilados, estudiantes secundarios o universitarios interesados en las raíces de Argentina. Ella se sentaba con el resto y veía cómo su padre intentaba volcar sobre un pizarrón el idioma que había guardado durante 70 años. Blas sabía muchísimo del tema, pero nunca había dado una clase, ni sabía muy bien cómo hacerlo. Evangelina notaba que muchas veces se iba por las ramas o le costaba dar algunas explicaciones más concretas. Entonces dije “lo tengo que ayudar”. Porque si él está tratando de salvar lo que es nuestro, de nuestra familia, como lo está dando, no va para ningún lado. Por eso, empezaron a juntarse también a solas, por fuera del horario de clases. Evangelina hacía una torta, preparaba el mate y se sentaban juntos, durante horas, como él lo había hecho con Morocha. Blas anotaba palabras en un papel y su significado o algún tipo de descripción. Y ella pasaba todo en la computadora e iba ordenando las palabras alfabéticamente. Así, casi sin darse cuenta, se convirtió en una suerte de archivista de la lengua chaná. Organizó en documentos de Word y planillas de Excel todo lo que su padre, su abuela, y las chaná que vivieron antes que ellos habían transmitido entre murmullos. Se volvió casi una obsesión: rescatar del paso del tiempo todo lo que su papá sabía, porque veía cómo la edad empezaba a comer poco a poco su memoria. Y en esos encuentros, mientras el hijo de Evangelina repetía como un juego esas palabras tan viejas y a la vez tan nuevas, ella misma fue aprendiendo a hablar en chaná. Me acuerdo que empezamos a hablar como “Njarú”, que es el saludo, que es lo primero que se enseña en cualquier idioma… a saludar, a decir hola, como estás “re am chá…”, me decía, “re am chá”. Y yo le tenía que contestar, así que tenía que contestarle “chao ble”, si es que estaba bien. Estoy bien.A Evangelina no le costaba aprender, o eso le parecía, como si ese idioma hubiera estado guardado en alguna parte de ella durante toda su vida. Otra de las primeras palabras que aprendió a decir fue “mujer”. Me dijo vos sos una adá, yo decía “ay, claro… una mujer”…Y esa palabra, adá, era clave para comprender el significado de otro término muy importante para los chaná: adá o yenden. Adá o yendén es mujer, guarda memoria, pero oyé, es esconder… Esconder y endén es memoria, o sea, esconder la memoria del chaná. Adá o yenden, la mujer guarda memoria. Lo que había sido Morocha y, antes de ella, su bisabuela. Más que una palabra, era un destino, el mismo que, sin que ella lo supiera, su abuela le había presagiado y al que le había dado la espalda. Pero entre más aprendía sobre sus ancestros, sobre la forma en que las mujeres se metían al río para parir y los niños aprendían a nadar antes que a caminar… toda esa historia que su abuela había luchado por resguardar, Evangelina volvió a sentirse cada vez más conectada con ella. Entendí muchas cosas… cuando ella se quedaba callada, pensativa, pensando, sentada al sol. La recordaba recostada bajo el árbol de pomelo que tenía en el fondo de su casa. Y creía que, en esos momentos, seguramente su abuela pensaba en todo esto que ella estaba aprendiendo ahora. Estaba recordando todo lo que le había costado una vida proteger. En 2013, todo el trabajo de Blas con el lingüista Viegas Barros terminó en la publicación del primer diccionario de la lengua chaná. Y cinco años después, luego del estreno de un par de documentales sobre él, Blas hasta dio una charla TED. Tanto interés había, de pronto, por este pueblo originario, que hasta se hizo un dibujito animado sobre las aventuras de un pequeño niño chaná. Y en un episodio salía la versión animada de Blas, vestido como un chaná, con el pecho al aire y en medio del monte… El propio Blas grabó su voz para el episodio: Njárug. Soy Blas Jaime, Agó Acoé Inó, en castellano “perro sin dueño”, juntos vamos a recordar las palabras…Evangelina lo seguía acompañando en todo, pero se mantenía en las sombras. Ahí se sentía más cómoda. Yo en realidad nunca quise el protagonismo que tiene mi papá. Él era el que hablaba y el que siempre decía “ella tiene que ser, ella tiene que ser”. Ella tenía que ser la próxima guarda memoria. Se lo decía en frente de los estudiantes, en las entrevistas… Y estando los dos solos también. Llega un momento que él me dice “bueno, ahora te toca a vos”.Esa vez, la respuesta de Evangelina fue distinta. Ahora sí entendía cuál era su rol en esa historia, que era mucho más grande que ella. Y estaba dispuesta a aceptarlo, aunque con condiciones. Le dije que sí, pero no me tomé la palabra como adá o yenden como un título para mí, sino que me hice cargo de… que yo iba a enseñar.No necesitaba un título. Le bastaba con aceptar lo que siempre había sido. Creo que soy una chaná… Que no quiere que se olvide la historia de sus antepasados, de sus ancestros.Evangelina se sumó a las clases de su papá acompañándolo como profesora. Y algunas veces, cuando él no podía estar frente al curso, se hacía cargo sola. Así, dieron clases juntos durante varios años, hasta que en marzo de 2020, con la pandemia, las actividades en el museo se interrumpieron. Blas no sabía usar la computadora y no podía dar clases online, pero Evangelina sí y no quería que todo el trabajo que estaban haciendo se perdiera. Entonces, le pidió permiso a su padre para continuar las clases sola, por internet. Había descubierto que le gustaba hacerlo: preparar los encuentros imaginando escenas cotidianas de los antiguos campamentos chaná y, a partir de eso, decidir qué palabras sus alumnos aprenderían ese día. Sentía que algo había empezado a crecer en ella. Algo plantado en su interior desde que era una niña. Pero no una semilla que brota rápido, sino una de esas que demora más en echar raíces. Fue como que plantaron algo ahí y quedó dando vueltas hasta que de a poco empezó, al yo ser más grande, a decir bueno “soy esto, al que no le guste que siga su camino”. Por qué se tiene que ocultar algo que es que fuimos, algo que somos, que seguimos acá. En agosto del año pasado, Evangelina me invitó a que me conectara a una de sus clases por Zoom. El nombre era Taparí Virtual-mití-chaná, reunión chaná. A las 9 de la mañana, cuando se encendió la cámara, la vi sentada frente a su computadora, con un mate en la mano. Éramos siete personas conectadas y entre nosotros, había una chica también descendiente de chaná. Los alumnos habían trabajado toda la semana en traducciones del español al chaná y, por primera vez, las iban a leer delante del resto. Pero antes, Evangelina hizo unos segundos de silencio para dar inicio oficial a la clase. Parecía como si estuviera a punto de comenzar una ceremonia… Nuestro saludo chaná [saludo en chaná] La vi levantar sus manos, ponerlas cerca de su cara……nos saludamos con las manos arriba para decir que somos amigos y no enemigos y que no traemos ninguna clase de armas. Y ese es el… el saludo chaná que vamos a tener…Fueron casi dos horas en que la vi concentrada en cada palabra que decían sus alumnos, corrigiendo su pronunciación y, sobre todo, explicándoles cómo esas palabras reflejaban la manera chaná de ver el mundo. Y ahora, cada vez que prepara una clase, no lo hace por su padre ni por el Atlas de Lenguas de la UNESCO, ni por los lingüistas: lo hace por su abuela Morocha, por los años en que tuvo que vivir callando, y por todas las otras mujeres chaná antes de ella. No sabe si proyectar hacia el futuro una lengua casi fantasma era o no su destino. Quizás sí o quizás no… de lo que sí está segura es de una cosa: No quiero que nos digan más el pueblo silencioso. De ahora en más, van a saber quiénes éramos los chaná, quiénes somos los chaná y quiénes vamos a ser los chaná.El silencio de los chaná se terminó con ella. Según los datos del censo de 2010, que son los últimos disponibles, hoy más de 950 mil personas en Argentina se reconocen como pertenecientes o descendientes de un pueblo originario, o el 2,4 % de la población total del país. En suma, 39 pueblos indígenas viven en el territorio que hoy llamamos Argentina, algunos en comunidades muy pequeñas y otros más numerosos. Emilia Erbetta es productora de Radio Ambulante y vive en Buenos Aires. Esta historia fue editada por Camila Segura, Nicolás Alonso y por mí. Bruno Scelza hizo el fact-checking. El diseño de sonido es de Ana Tuirán, con música de Rémy Lozano y Ana. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Paola Alean, Lisette Arévalo, Pablo Argüelles, Andrés Azpiri, Diego Corzo, José Díaz, Camilo Jiménez Santofimio, Juan David Naranjo, Ana Pais, Laura Rojas Aponte, Natalia Sánchez Loayza, Barbara Sawhill, David Trujillo, Elsa Liliana Ulloa y Luis Fernando Vargas. Selene Mazón es nuestra pasante de producción. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Estudios, se produce y se mezcla en el programa de Hindenburg PRO. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.

Your Add Blocker will interfere with the Google Translator. Please disable it for a better experience.