A veces es cuestión de mirar el lugar correcto, en el momento indicado.

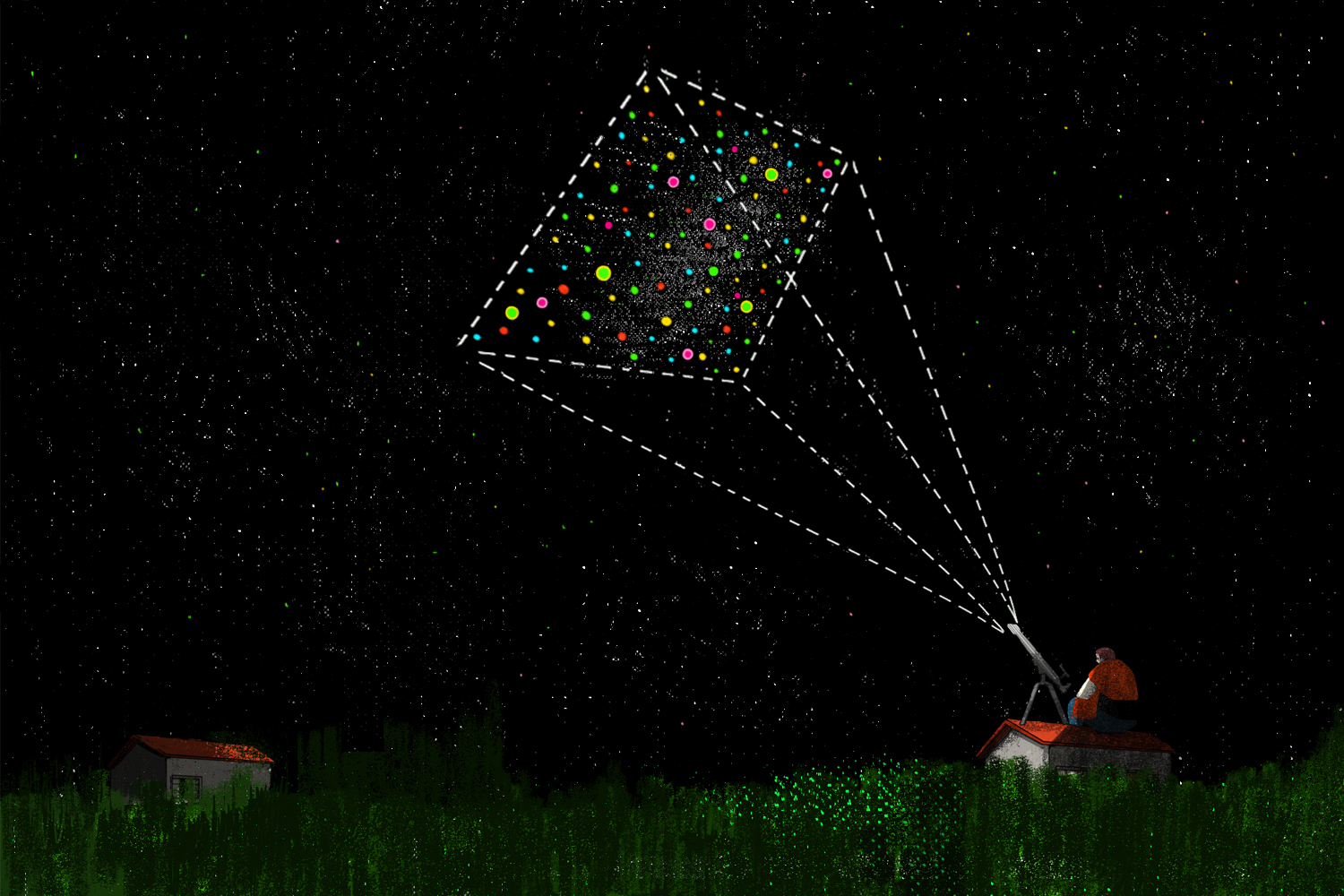

Víctor Buso había dedicado toda su vida a la astronomía de manera informal. Una noche –después de una serie improbable de casualidades–, su carrera como amateur dio un giro inesperado. Esta es la historia de cómo su observatorio casero en Rosario, Argentina, se convirtió en el centro de atención de la comunidad astronómica internacional.

*

Si quieres comentar esta historia con otros oyentes, ingresa al Club de Podcast Radio Ambulante.

See below for the full transcript

Bienvenidos a Radio Ambulante, desde NPR. Soy Daniel Alarcón. 1969. Rosario, Argentina. Y este hombre… Mi nombre es Víctor Ángel Buso. Tenía diez años. Está jugando con unos carritos en la sala de su casa cuando su mamá, que estaba en la habitación viendo televisión, lo llama. Dice: “Víctor, vení, Victitor vení”. Y cuando voy, la veo a ella que estaba llorando. Y digo: “¿Por qué llorá, mamá?”. Dice: “Vení, vení, Victor, que lo que vas a ver nunca te lo vas a olvidar en la vida”. Y tenía razón, su mamá, porque ahí, en la pantalla de ese televisor a blanco y negro, a válvulas… That’s one small step for man, one giant leap for mankind… Y me puse a mirar y digo: “¿Qué es esto que estamos viendo?” Dice: “Es el momento en que el hombre va a poner el pie en la Luna”. …United States. It’s different, but is very pretty out here. Es difícil imaginar ahora cómo se sintió en ese momento. Esas imágenes de Neil Armstrong, esos saltos en la superficie de la luna, la bandera estadounidense, las fotos de la tierra desde el espacio. No es una exageración decir que eso cambió todo. Darnos cuenta que nuestro planeta es uno de varios, dentro de una galaxia de planetas. Que somos insignificantes. Minúsculos. De esas revelaciones que te dejan boquiabierto. Y bueno, imagínate ahora enfrentando esto a la edad de Victor. Para él, lo que vio ese día en su televisor fue determinante. Le despertó una curiosidad gigante por mirar el cielo. Una curiosidad que sus papás alimentaron. Como esa vez cuando un cinco de enero, en plena noche de Reyes, su mamá lo llevó al jardín… Y ella se agacha así conmigo. Y me decía que desde adentro de la luna me estaba mirando un Rey Mago. Él me miraba para ver si yo me portaba bien. Y yo el rey lo sigo viendo. O esa otra, cuando su papá lo despertó en la madrugada para decirle si quería ver un cometa. Víctor, sorprendido, dijo que sí. Entonces el papá le puso una cobija y lo sacó al jardín. En ese momento, yo abrazado a las piernas de mi papá, viste, mirando el cometa. Era el cometa Bennett y era un cometa, este… muy lindo con toda su cola desplegada. Fueron sellos muy importantes. Yo pienso que esas cosas luego influyeron porque me acuerdo de todas. Y esas experiencias lo llevaron a obsesionarse por querer ver mucho más allá de lo que sus ojos podían ver, incluso más allá de lo que otros humanos hubieran visto antes. Rosina Castillo, periodista argentina, nos sigue contando. Víctor lleva toda su vida siendo astrónomo aficionado. O sea, nunca estudió formalmente en ninguna universidad, pero es algo que lo ha apasionado desde siempre. Se gana la vida como cerrajero, un oficio que aprendió de su papá cuando era chico. Y de hecho, esa capacidad que le dio la cerrajería de ponerle atención a los detalles y maniobrar piezas pequeñas, le sirvió después en la astronomía. Cuando tenía 11 años empezó a jugar con dos lupas que tenía su mamá en su salón de belleza. Así que me ponía a mirar todo lo que podemos mirar con una lupa: hojitas, bichitos, que sé yo, todo lo que se te ocurra. Un día decidió juntar las dos lupas, poner una detrás de la otra… Y me pongo a mirar a lo lejos a ver qué pasaba con la luz y veo una columna, me acuerdo, con un cable de teléfono que estaba como a cien metros atrás de mi casa. Y me di cuenta que lo veía más grande. Entonces corrió a contarle a su mamá lo que había logrado “Ah”, me dice, “mirá, te hiciste un telescopio”. Digo: “¿Y para qué sirve un telescopio?”. Y dice: “Para mirar las estrellas”… Las estrellas… Víctor quiso saber más. Entonces buscó entre los libros que había en la casa y encontró un diccionario grande con ilustraciones. Y ahí busco telescopio, telescopio, telescopio, y encuentro el plano muy básico de lo que son los telescopios. Y es el telescopio de Galileo y estaba el telescopio de Newton, que estaba hecho con espejos. Los telescopios han ido evolucionando y cada vez son más autónomos. Pero esos dos modelos que menciona Víctor, que fueron diseñados hace cientos de años, son los más conocidos. Uno fue el que utilizó Newton y que funciona con un sistema de espejos para observar el reflejo de grandes regiones del espacio que están muy lejos. El otro telescopio fue el que utilizó Galileo y tiene un lente adelante y uno por donde se mira. Eso permite que se pueda apuntar a un objeto en particular y verlo con más detalle. Víctor hizo ese, el de Galileo. Aunque, claro, de una forma muy rústica. Primero les quitó los lentes a las lupas que tenía. Luego con plastilina pegó el más grande a la base de una lata de cera y el otro a una lata más pequeña de tomates. La lata más pequeña cabía perfecto dentro de la otra y se deslizaba fácilmente, así que Víctor podía alejar o acercar el objeto al que estuviera apuntando. No veía la hora que llegara la noche para probar mi improvisado telescopio. Quería ver las estrellas, como le había dicho su mamá. En especial las Tres Marías o, como les dicen en otras partes, los Reyes Magos. Si no saben de qué estoy hablando, no se preocupen, es fácil reconocerlas: son esas tres estrellas muy brillantes que están en una línea diagonal. Técnicamente se llaman el cinturón de Orión. Esa noche, entonces, Víctor apuntó su telescopio a esas estrellas. Y vino la sorpresa porque empecé a ver adentro de las Tres Marías estrellitas que yo no veía a simple vista. O sea, estaba captando más que el ojo. Y eso lo deslumbró. Se dio cuenta de que había muchísimas cosas más allá de la luna que vio con su mamá en televisión, más allá del cometa que le mostró su papá en el jardín, más allá de las Tres Marías. Solo tenía que encontrar la manera de verlas. Se acuerda perfecto de ese momento. Fue un 21 de septiembre porque yo fui y lo anoté en un cuaderno y digo: “A partir de hoy me dedicaré a la astronomía”. Víctor empezó la secundaria en 1971, cuando tenía 12 años. Por esa época, unos años antes de la última dictadura militar, en Rosario, como en todo el país, había muchas protestas de sindicalistas, obreros, estudiantes, profesores… A veces Víctor no tenía clases en el colegio por las huelgas, entonces… Me iba a la biblioteca de la ciudad. Y ahí comencé a leer la historia de los grandes astrónomos que tuvimos de la Edad Media para acá: sus vivencias, las construcciones que hicieron y admirarme de todo ese mundo, ¿no? Leía también sobre lentes de telescopios. Su idea era ir a una óptica y pedir que le hicieran un par para poder ver mejor las estrellas. El problema era que no tenía plata para eso y tampoco estaba seguro si quedarían bien. Entonces un día se enteró de que el abuelo de un compañero suyo del colegio estaba vendiendo un telescopio. Víctor no podía creer la casualidad: en esa época era difícil conseguir un aparato de esos. Y era, me acuerdo, un telescopio brasilero hecho con palos de madera el trípode. Un núcleo de aluminio bien hecho, un tubo de cartón plastificado, unos lentecitos y, bueno, yo no tenía plata. Le pedía como unos 120 dólares en esa época. Era mucha plata para Víctor, que, con 12 años, escasamente tenía para pagar los colectivos de su casa al colegio y viceversa, y comprar algo de comida. Pero se moría por tener ese telescopio, así que empezó a caminar al colegio para ahorrarse lo del transporte y solo comía cuando llegaba a su casa. Juntaba cartones, botellas, todo lo que pudiera vender e iba poniendo pesito tras pesito en una alcancía. Pero le estaba tomando mucho tiempo. Ya habían pasado varios meses y su compañero del colegio le empezó a decir que su abuelo no podía esperarlo tanto. A Víctor le faltaba plata y decidió sacarla a escondidas del monedero de su mamá. Pero antes de ir a pagar el telescopio, ella se dio cuenta y le dijo… “Mirá, acá hay dos culpables o vos o yo. Yo no la gasté. Así que fuiste vos. ¿Qué pasó con la plata que había acá?”. Víctor se puso muy nervioso y decidió contarle la verdad… Y le conté que le había sacado ese dinero para comprar un telescopio. Y fue una sorpresa para ella. Le mostré la alcancía donde estaba toda la plata y me dijo: “Bueno, yo te voy a ayudar”. Le dio lo que le faltaba y pudo comprarlo. Ese primer telescopio imagínate lo que es para mí: un tesoro, ¿no? Me acuerdo, exploraba, miraba todos los planetas. Largas horas de observación. Era muy pequeño el telescopio, eh, pero para mí era, no sé, el Monte Palomar. El Monte Palomar, en California, donde está uno de los observatorios más importantes del mundo. Víctor dibujaba lo que veía con su telescopio: cometas, estrellas, galaxias, nebulosas. No tenía acceso a ningún catálogo astronómico donde pudiera saber qué objetos eran exactamente, porque tampoco había internet. Entonces decido hacer mis catálogos propios. O sea, los objetos los… los ubico en el cielo y les pongo mi nombre: el Buso 1, el Buso 2. Buso, como su apellido. Lo que Víctor sabía de astronomía lo había leído en la biblioteca, y eso ya era demasiado teniendo en cuenta su edad y la poca información a la que podía acceder. Pero cuando acabó de leer todos esos libros supo que quería saber más. La pregunta era cómo. Se enteró de que en el observatorio de Rosario, que habían inaugurado hacía dos años, abrirían un curso de astronomía y por supuesto que quería tomarlo. El problema era que estaba dirigido a personas que hubieran terminado la secundaria o que estuviera próximas a terminar, y él apenas estaba en segundo año. Aun así se acercó y preguntó si podía ir a las clases sólo para escuchar y le dijeron que sí. Eran tres días a la semana. Iba a la escuela a la mañana, en la tarde iba a trabajar con mi papá. Y después cuando llegaba a la nochecita me tomaba el colectivo hasta el observatorio donde se daban los cursos. Las personas que tomaban el curso eran mayores que Víctor. La idea era que quienes se graduaran de ahí pudieran trabajar después en el observatorio. Entonces para no aburrirse tanto en clases que no entendía muy bien, como trigonometría, empezó a hablar con un compañero, Daniel Manzur, que era más cercano a su edad y que estaba en último año de la secundaria. Daniel le contó que le gustaba la astronomía porque el director de la primaria de Cristo Rey, su colegio, era fanático del tema. Tenía un telescopio y les enseñaba cosas a los alumnos. Le contó que se llamaba Rogelio Pizzi y era sacerdote católico. Le digo yo: “¿Qué? ¿Le gusta la astronomía a un cura, digo a un sacerdote?”. Y digo: “¿No me lo presentás?”. A Víctor le dio curiosidad. Sabía que la iglesia y la astronomía han sido antagonistas varias veces, pero después se enteró de que varios sacerdotes se han dedicado a la astronomía y han hecho descubrimientos importantes. Como el caso del padre Georges Lamaître que fue el primero en plantear la teoría del Big Bang sobre el origen del universo; o Francesco María Grimaldi y Giovanni Battista Riccioli que hace más de 300 años hicieron un mapa detallado de la Luna que aún hoy sigue siendo básico para estudiarla. Finalmente Víctor y el padre Pizzi se conocieron y empezaron a compartir su gusto por la astronomía. Víctor seguía yendo al curso del observatorio, y además iba a la escuela de óptica de la Universidad Nacional de Rosario a hablar con los alumnos y profesores para entender mejor cómo tallaban los lentes. Luego, casi todas las noches, se encontraba con el padre Pizzi en la terraza del colegio, armaban el telescopio del padre que era mejor que el suyo y se dedicaban a observar las estrellas. Así que yo estaba asimilando de… de a baldazos la astronomía. Compartían lo que iban aprendiendo, discutían lo que leían por ahí. Y ahora que Víctor sabía cómo sacar fotos a través del telescopio, iban registrando lo que veían. Y mientras observaban las estrellas… Y yo lo veía al padre renegar, renegar… Renegar… Porque el telescopio era pesado y había que subirlo por partes a la terraza y armarlo ahí. Y en todo ese proceso se demoraban como una hora. Después de hacer la observación tenían que desarmarlo otra vez para bajarlo. Toda una odisea. Entonces Víctor, que para ese momento ya tenía 18 años… Le ofrecí hacer una cúpula en el colegio. Yo tenía conocimiento de herrería, sabía soldar ya, viste, los hierros, armar una estructura. Una cúpula como la que tienen los observatorios profesionales, que protege del clima a las máquinas cuando no se usan, sin necesidad de desarmarlas, y que además se abre cuando se va a hacer una observación. Víctor había aprendido con su papá la cerrajería y sabía construir cosas. El cura lo miró asustado, entonces Víctor le dijo… Usted me ve jovencito, se piensa que yo no lo voy a hacer. Y en un momento sí, afirmó con la cabeza. Víctor, que en ese momento ganaba algo de plata trabajando con su papá, le propuso que él compraba la primera parte de los hierros, los soldaba e iba armando la estructura hasta donde alcanzara. Y si a usted realmente le gusta y está convencido, bueno, usted ahí va a tener que poner el resto del dinero. ¿Le parece, padre? El padre lo pensó un momento y aceptó. Después de una semanas, la cúpula empezó a tener forma. El padre se convenció de que Víctor podía hacerla y entonces compró el resto de los materiales. Cuando estuvo lista la estructura, había que tomar la decisión de qué material debían usar para recubrirla. Eso es muy importante porque así se protege a la cúpula del agua, del viento, del calor. Para eso tenían dos opciones: Se puede hacer de lona, que es la lona esa gruesa que llevan los camiones. No le digo que va a hacer eterna, pero va a aguantar unos cuantos años. Y podía ser más barata que la segunda opción: la chapa, unas láminas de metal inoxidable que seguro iban a durar mucho más y protegerían mejor la cúpula. Tenían que mostrarle las dos opciones al director del colegio para que los ayudara con el dinero. Pero antes de hablar con el rector, hubo un eclipse de sol que pudieron fotografiar. Esas fotos las llevaron después al diario de la ciudad y las publicaron. Eso fue realmente comenzar a encenderle los cohetes a ese observatorio. Porque imaginate con algo científico en un diario que lo leía toda la ciudad, sí que es mucha gente. Así que comenzamos a recibir felicitaciones, que nos habían visto en el diario con el trabajo. El colegio Cristo Rey empezó a ser reconocido por su observatorio. Bueno, cuando el rector vio eso no tardamos mucho en decidir que lo que se iba a poner en la cúpula era chapa, así sea más cara. El proyecto del padre Pizzi y de Víctor empezó a atraer a otras personas. Yo soy José Luis Sánchez. Este… Tengo 64 años, y arranqué desde más o menos 11, 12 años con el tema de la astronomía. El papá de José Luis le regaló un telescopio cuando era chico, y tiempo después estudió en el colegio Cristo Rey. Allí conoció al padre Pizzi, que le enseñó física en segundo año y le explicó cómo usar las cartas celestes para identificar estrellas. José Luis se graduó un tiempo después y no volvió a tener contacto con el colegio, pero siempre recordaba lo que le enseñó el cura. Un día, cuando tenía 20 años, volvía del trabajo a su casa y pasó frente al colegio… Y veo la cúpula ahí… “Uy”, dije, “se le hizo el sueño al cura”. Entonces estacioné, paré, golpeé. Se le presentó al portero y le dijo que era exalumno y preguntó por Pizzi. Cuando el padre salió a recibirlo lo reconoció de inmediato. Y me dice: “Venite los viernes que hay un grupo de un par de un par de chicos que uno de ellos fue el que me hizo la cúpula”. Y resultó ser Víctor. José Luis decidió unirse al grupo que, en ese momento, tenía unas seis personas. Desde entonces se hizo amigo de Víctor, y ahí empezaron a fotografiar galaxias, estrellas, nebulosas, eclipses, cometas. Este es Víctor, otra vez. Yo añoro toda esa época. Pasamos muchísimas horas de noche disfrutando de… con todo ese grupo de chicos. Teníamos tiempo, por ahí poca plata, pero teníamos entusiasmo, un empuje. Un empuje que los llevó, en 1984, a lograr una hazaña maravillosa. El mundo de la astronomía tiene su propio calendario. Hay registro de que algunos eventos se repiten cada tanto y los científicos saben cuándo ocurrirán esos fenómenos. El cometa Halley pasa cerca de la Tierra cada 75 años más o menos, y desde 1982 empezó a ser detectado por telescopios grandes. Claro, el grupo de astronomía del colegio Cristo Rey no se podía perder semejante evento. Era una oportunidad única. La última vez que había pasado cerca de la Tierra fue en 1910, cuando la fotografía no estaba tan avanzada como para registrarlo. Este es José Luis. En ningún portal había salido fotos del cometa Halley, de su regreso. Entonces nosotros estábamos a la caza. A la caza del Halley. Si no lo hacían ahora, no lo harían nunca porque el cometa no vuelve a pasar sino hasta el 2061. Pero no podían apuntar el telescopio a cualquier parte del cielo. Primero tenían que saber las coordenadas por donde iba a pasar. El problema era que en ese momento era difícil acceder a la información astronómica. Víctor lo recuerda. En aquel tiempo era estar todos con las orejas así, los ojos atentos a todas esas revistas que por ahí tardaban un… que llegaban un mes atrasadas las revistas acá, del exterior, donde informaban los datos y todo eso. Después de buscar y buscar, lograron conseguir un mapa de la zona por dónde iba a aparecer el Halley. Así podrían ubicarlo más fácilmente. Pero no podía ser desde el observatorio porque había un edificio que les tapaba la zona por donde tenían más chance de encontrarlo. Así que empezaron a hacer salidas para encontrar el mejor lugar… Íbamos al campo, para acá, para allá, buscando el mejor cielo, que no haya humedad, que no haya bruma, que no haya niebla. Pero no se trataba solamente de apuntar con el telescopio al lugar por donde pasaba el Halley. Cuando enfocaban esa zona, solo se veían un montón de puntitos brillantes, y el cometa, que apenas se estaba acercando y no tenía cola de fuego, parecía una estrella más. ¿Cómo sabían cuál era? Víctor lo explica… Hay que tomar… más o menos apuntar al campo debido, donde supuestamente estaría entre todas esas estrellas, y sacar una foto hoy, una foto mañana y una foto pasado. Luego los negativos los ponían en el proyector del colegio y proyectaban las fotos en una pared. Entonces empezaban a observar cada estrella que aparecía en esas fotos… Tenés que ver qué puntito falta en una foto y encontrarlo a dónde se corrió. Y ese puntito que se movía era el Halley. Todos los del grupo estuvieron por varios días viendo esas fotos, buscando el famoso punto. Hasta que un día lo encontramos. Cuando lo encontramos fuimos, revelamos, lo pasamos a papel —ese pedacito— le dimos alto contraste y lo mandamos al diario. Primera plana: “En el Colegio Cristo Rey de Rosario, Argentina, se detecta el cometa Halley”. Eran las fotos del cometa cuando apenas se estaba acercando a la Tierra. La misma hazaña la consiguieron otros observatorios profesionales… Así que estábamos peleando con las grandes ligas… ¿Vos sabés lo que fue eso? Empezaron a ser conocidos en el resto del país y se motivaron a seguir fotografiando el Halley durante los años que duraba su paso cercano a la Tierra. Pero esta vez querían retratarlo en todo su esplendor, con la cola de fuego. Para lograrlo, el telescopio se tiene que ir moviendo —recuerden que la Tierra gira sobre su propio eje— entonces el telescopio tiene que moverse en contra de esa rotación para enfocar bien el cometa. Eso es fácil cuando el aparato es automático y toma fotos digitales, pero como el de ellos no lo era. A principios de los 80 esas tecnologías no existían y el rollo de la cámara no era infinito, tenían que hacer el seguimiento a mano, durante una media hora, con muchísima precisión. José Luis se acuerda que uno a uno se iban turnando para girar la ruedita que hacía mover el eje del telescopio. Y como no podían parar… Era algo cómico porque uno venía guiando e iba moviendo la ruedita. El otro apoyaba la mano sobre la mano del otro para seguir el movimiento de la ruedita. El que estaba ahí quitaba la cabeza y ya la ponías vos, la cabeza ahí en el retículo del ocular y vos seguías dos minutos y después venía el otro, y nos íbamos rotando así hasta cubrir los 30 minutos que salió esa foto que fue un espectáculo, un espectáculo. Después de revelar la foto, el padre Pizzi la pegó en una hoja y escribió toda la descripción: cuánto brillaba, a cuántos kilómetros estaba, cómo evolucionó. Eso se lo pasaron a los diarios. Para Víctor fue algo increíble. Era noticia propia del Halley. O sea, los periodistas venían y hacían cola en la puerta de la escuela. Bueno, eso nos llevó a la gloria. El padre Pizzi murió en 2002 y el grupo de astronomía se fue desintegrando poco a poco. Algunos se fueron de la ciudad, otros empezaron a tener responsabilidades diferentes, y otros simplemente perdieron el interés y se retiraron. Víctor se casó, tuvo una hija y siguió trabajando como cerrajero. Como ya dijimos, nunca estudió formalmente astronomía. No necesitaba un título académico para convalidar su conocimiento y tampoco esperaba dedicarse profesionalmente a esto. Como el padre Pizzi ya no estaba, alguien tenía que encargarse del observatorio y el más indicado era Víctor. Él quería seguir haciendo sus observaciones desde ahí, pero la condición del colegio era que tenía que enseñarle astronomía a los profesores. Víctor aceptó: en el día trabajaba en la cerrajería y en la noche daba las clases. Pero no se sentía bien del todo, la astronomía era su gran pasión, no su trabajo. La muerte del padre Pizzi, más estas cosas que fueron pasando… y como que yo me empecé a sentir que se me… se te enfriaba, viste, la cosa. Dos años después de estar ahí, Víctor no quería seguir. No le gustaba hacer las cosas por obligación, por cumplir un contrato, y menos si se trataba de astronomía. Víctor y José Luis siguieron siendo muy amigos incluso después de que se acabara el grupo del padre Pizzi. A veces José Luis pasaba por el colegio a saludarlo, pero lo notaba muy decaído. Y un día le empecé a decir: “Víctor, no… Estás… estás muy solo. Te conviene hacerte algo en tu casa”. Le recomendó retirarse del colegio y crear él mismo un observatorio. José Luis ya lo había hecho unos años atrás y estaba feliz. A Víctor le gustó la idea y empezó entonces a construir el observatorio en su casa, con sus propias adecuaciones y a su medida. La idea era dedicarse a hacer sus observaciones tranquilo. Lo terminó de construir en 2014 y yo pude ver con mis propios ojos el resultado. Visité a Víctor en su casa en septiembre de 2018. Desde afuera, se ve hermosamente sencilla: un frente rectangular, una ventana amplia con cortinas y una puerta blanca que no llama la atención. Pero mirar hacia arriba es lo que más sorprende: una escalera sale del techo y conecta la casa con otra estructura más grande, blanca, en forma de cubo y con una cúpula encima. Para llegar al observatorio hay que subir por unas escaleras al techo y luego hasta ahí. Tiene dos pisos: en el primero hay una salita donde Víctor tiene su computadora que está conectada al telescopio y un pizarrón grande en el que anota fórmulas matemáticas. Detrás de la mesa de la computadora hay una escalera que lleva al segundo piso, el de la cúpula, donde está el telescopio instalado. Cuando estábamos ahí, Víctor le quitó los protectores de plástico al telescopio. Me contó que cuando construyó el observatorio, consiguió el mismo telescopio que tenía José Luis y empezaron a calibrarlos igual. Le agregaron los mismos componentes, compraron las mismas cámaras, los mismos softwares para tomar las fotos. Resultaron teniendo telescopios idénticos, y eso les ha servido para hacer observaciones iguales: si uno empieza a sacar fotos y tiene que parar, el otro puede seguir haciendo lo mismo desde su propio telescopio. A ese mecanismo decidieron llamarlo el Gemini Rosarino, como el Observatorio Gemini que está conformado por dos telescopios gemelos en cada uno de los hemisferios del planeta: uno en el norte de Chile y el otro en Hawái. Después de que le quitó los protectores, Víctor agarró el control remoto, que es mucho más grande que el de un televisor, lo apuntó a la montura del telescopio y digitó unas coordenadas astronómicas. El telescopio empezó a moverse. Después de un momento se detuvo. Ahí Víctor presionó un botón del control y el techo empezó a girar encima de nosotros. La cúpula empezó a abrir un espacio justo donde apuntaba el telescopio. Cuando la cúpula se detuvo, a través del espacio que se había abierto pudimos ver el cielo estrellado. Fue hermoso. En esa visita entendí que sacar fotos es primordial para los astrónomos. No sé si esto pase siempre, pero cuando una persona que no es cercana a la astronomía, como yo, va a mirar por un telescopio, lo primero que se imagina que va a ver son los objetos más próximos: los planetas del Sistema Solar, quizás la Luna, cosas así. Pero aunque esa es una parte linda y divertida de la observación, hay objetos que no se pueden ver solo poniendo el ojo en el telescopio, por más potente que sea. Y eso es porque están tan, pero tan lejos de la tierra, que el ojo humano no alcanza a captar esa luz, no está diseñado para eso. Voy a tratar de explicarlo mejor con la experiencia que tuve en el observatorio de Víctor… Después de que Víctor acomodara el telescopio y abriera la cúpula, me empezó a hablar de los lentes que usa. Sí, este yo lo uso para expediciones o por ahí quiero sacar con otro lente, depende del objeto que sea… Me dijo que pusiera el ojo en el visor y solo vi un círculo negro. Les juro que era una parte del cielo donde no había nada. Entonces Víctor agarró la cámara… ¿Y esa es la cámara en cuestión, digamos? Sí, puedo poner esta o cualquiera de las otras. Ahí adentro de ese gabinete hay otra cámara… La instaló al telescopio y bajamos al primer piso donde está la computadora. Desde ahí Víctor le indicó a la cámara que tomara fotos de ese mismo círculo negro, pero con una velocidad de obturación rápida para que pudiera captar bien la imagen sin que las luces de la ciudad la dañaran. Cuando empezaron a salir las fotos en la pantalla de la computadora, yo no lo podía creer. En ese espacio oscuro había algo así como un círculo lleno de estrellas, algo que en astronomía se conoce como cúmulo globular, que es una agrupación relativamente pequeña de esos objetos. Las fotos que me mostró ese día las tomó con una cámara que su amigo José Luis también tenía. Él la había comprado primero y había convencido a Víctor de que se comprara la misma para que además siguieran teniendo todo igual. La estrenó con muchas ganas el 20 de septiembre de 2016. Cuando se apunta el telescopio hacia la infinidad del espacio, es importante siempre ponerse un objetivo. Ese día, el 20 de septiembre, Víctor quería observar una galaxia, que en pocas palabras es un conjunto de estrellas y otros objetos astronómicos como planetas y lunas que están concentrados por una gran fuerza de gravedad. La galaxia donde está la Tierra, como sabemos, se llama Vía Láctea, pero es solo una de las millones y millones que hay en el universo. Así que ese día, después de que Víctor ubicó la galaxia que quería, le sacó una foto, la descargó en su computadora e hizo lo que siempre hacía cuando observa una galaxia: que un software la reconozca, le indique de qué tipo es y en qué lugar del universo se encuentra. Además, este software le muestra el registro de quién la descubrió y qué eventos se han observado en ella, como pasos de cometas, por ejemplo. Con esta información, Víctor puede darse una idea de las posibilidades que tiene de encontrar algo interesante en esa galaxia. Si no hay nada que le llame la atención, puede seguir buscando en otro lugar. Cuando vi cómo Víctor hacía esto, pensé que es algo así como un intento de delimitar el espacio infinito. Esa noche, entonces, Víctor estuvo observando un largo rato una galaxia que se llama PGC 155. Y aunque no encontró nada interesante ahí, le gustó tanto lo que hacía la cámara que quiso seguir probándola. Pensó en mover la abertura de la cúpula hacia otra zona del cielo, pero como ya era tarde y la cúpula es muy ruidosa y los vecinos estaban dormidos… Decido no moverla. Dije, “no, voy a aprovechar si ya que estaba apuntando a esa galaxia, veo ese pedazo de cielo, miro y ya está”, digo, “cualquier galaxia que esté por ahí”. Porque en solo un pedazo de cielo como el que abarca la abertura de la cúpula puede haber muchísimas galaxias, entonces buscó una más fotogénica. Y busco esta galaxia que tiene unos lindos rulos. Veo el tamaño, veo el brillo, digo, “ah, esta está linda para probar”. La NGC 613. A más de 60 millones de años luz de la Tierra. Víctor puso a la cámara a tomar cada 20 segundos para ver si algo se movía y compararlas con fotos que se habían hecho en otros observatorios. Y comienzo a ver un píxel… solamente un píxel. Y digo: “¿Qué hace este píxel acá?”. Se le hacía raro porque ese píxel no aparecía ni en la base de datos del software de su computadora, ni en las fotos que él había acabado de sacar. Pensó que podía ser un punto ciego de la cámara o tal vez polvo que le había entrado. Pero cuando movió un poco el telescopio, el punto brillante seguía en el mismo lugar en el espacio. O sea, era algo que estaba allá, a millones de años luz, no en la cámara. Pensó que podía ser un asteroide. Como los asteroides se mueven, tal vez unos minutos antes había pasado cerca de una de las estrellas de la galaxia y por el brillo Víctor no lo había podido ver. ¿Qué asteroide será? Reviso por la duda. No hay ningún asteroide. Miro ahí si hay alguna estrella variable ya catalogada, tampoco. Una estrella variable es una estrella a la que le cambia el brillo cuando es vista desde la Tierra. Si tampoco era eso, ¿entonces qué era? Y a medida que voy sacando más imágenes, empiezo a tratarlas y veo que el píxel se va agrandando. Esto es tremendo, digo: “¿Qué está pasando acá? Si esto es un descubrimiento tengo que hacerlo rápido”. Reportarlo rápido, porque hay telescopios robotizados en todas partes del mundo revisando el cielo y lo que encuentran lo reportan de inmediato. Víctor tenía que hacer ese reporte a la Unión Astronómica Internacional, la organización que registra ese tipo de descubrimientos y avisarles que había encontrado algo. Aunque no supiera de qué se trataba exactamente. Cuando volvamos, el descubrimiento de Víctor. Después de la pausa. Ambulantes, necesitamos su apoyo para seguir contando las historias en audio que los acercan a América Latina. Por eso acabamos de inaugurar un programa de membresías. Al convertirse en miembros de Radio Ambulante recibirán varios beneficios y, sobre todo, nos permitirán seguir creciendo, produciendo nuevos episodios y nuevos podcasts en español. Para más información, visiten nuestra página web radioambulante.org. ¡Gracias! Hola, soy Antonia Cereijido, productora de Latino USA, en NPR. Y les quiero hablar de uno de nuestros segmentos más populares. Lo llamamos The Breakdown. En cada episodio exploramos un fenómeno cultural latinx, como nuestro episodio reciente sobre la diva peruana Yma Sumac, o el que dedicamos a Dora La Exploradora. Chequéanos en Latino USA, en NPR. Ya sea que hablemos de las protestas de atletas, la prohibición de que los musulmanes ingresen al país, la violencia con armas de fuego, la reforma educativa o la música que te está dando vida en este momento, la raza es el subtexto de gran parte de la historia estadounidense. Y en Code Switch, de NPR, ese subtexto se vuelve texto. Suscríbete y escucha todos los miércoles. Estamos de vuelta en Radio Ambulante. Soy Daniel Alarcón. Antes de la pausa, Víctor fotografió con su nueva cámara un brillo del tamaño de un píxel en una galaxia a más de 60 millones de años luz de la Tierra. Ese píxel apareció de la nada y un objeto así no estaba registrado en las bases de datos. Entonces, para poder avisarle a la Unión Astronómica Internacional, Víctor tenía que saber qué era lo que estaba viendo. Lo más curioso era que el píxel ya no era un píxel: ese objeto estaba creciendo cada vez más. Rosina Castillo nos sigue contando. Víctor necesitaba una segunda opinión, ojalá de un astrónomo profesional. Pero cuando llamó a algunos observatorios en Argentina no le contestaron. Entonces le envió un mensaje a un amigo aficionado preguntándole si sabía qué pasaba y este le respondió… “No, no”, dice. “Que no te van a atender”, dice. “Están todos reunidos los astrónomos en la ciudad de Capilla del Monte, en la provincia de Córdoba. Están presentando sus trabajos en un congreso donde llevan todos sus papers”. Víctor se empezó a desesperar. Entonces digo: “La pucha, ¿justo ahora van a venir a reunirse? ¿Justo hoy?”, digo yo. “Ay”, digo, “bueno”. Dice: “¿Qué necesitás?”. Digo: “Dejá, dejá, que yo me arreglo”. Entonces, como a la una de la mañana, llamó a Sebastián Otero, un colega suyo que también es aficionado pero que es experto en estrellas variables, las que cambian de brillo, y lo más parecido a lo que había visto. Sebastián le contestó medio dormido y Víctor, que estaba muy ansioso, le dijo… “Te mando una foto por WhatsApp de la pantalla y mirá lo que está pasando en esta galaxia. Compárala”. Cuando Sebastián vio la foto, le dijo muy sorprendido que tampoco sabía qué era. La idea de Víctor era que con la información que le diera su colega, iba a mandar una alerta a la Unión Astronómica Internacional de un objeto que no estaba registrado. Sebastián le dijo que si no sabían qué era, no podían hacer eso. Pero Víctor no sabe inglés, el único idioma en que puede hacerse esa alerta, así que lo necesitaba. Y le digo: “Mirá, Sebastián, haceme el favor”, digo. “Hagamos el reporte”, digo, “y yo te nombro codescubridor”. Sebastián aceptó. Decidieron poner que era una posible estrella variable y que luego lo resolvieran los astrónomos allá. Hicieron todo el procedimiento: llenaron el formulario con la información del telescopio y del objeto. Era difícil porque como se hacía más grande en cada foto, dar un tamaño exacto era imposible. Nos entramos medio a pelear por el teléfono porque, claro, yo le daba un dato, le daba la magnitud del objeto, entonces iba completando y dice: “Entonces, ¿qué magnitud me dijiste?”. Y yo se lo cambiaba al número porque yo iba midiendo distinto. Me dice: “Loco, deci… decidite. ¿Qué número tiene la magnitud del objeto? ¿Tiene 13 o tiene 14?”. “Mirá”, digo, “qué sé yo, más o menos”. Dice: “Pero no es más o menos, me tenés que dar bien el dato”, dice, “esto es en serio”. Digo: “Bueno, qué se yo… es lo que yo estoy midiendo”. Al final pusieron un aproximado, dieron sus datos y enviaron la alerta. La única respuesta fue: “Recibido, muchas gracias”. Y eso fue todo. Víctor paró de tomarle fotos esa noche al objeto y tuvo que esperar hasta la noche del día siguiente para seguir analizándolo. En ese momento, José Luis estaba haciendo unas observaciones en el campo… Y Víctor que me llama por teléfono al celular a los gritos. Yo creo que si gritaba era lo mismo, porque son 50 kilómetros y con los gritos que pegaba de alegría era… era suficiente. No hacía falta comunicación por celular- Gritándome: “Por favor, que estás en el campo sacále fotos, sacále fotos. Me explotó. Me explotó una tremenda supernova, que esto que lo otro”. Una supernova. Eso era lo que había descubierto Víctor. Un verdadero espectáculo cósmico. Y para quienes no saben, una supernova es la muerte de una estrella: una explosión que arroja al espacio varios elementos como hierro, níquel, energía, y sobre todo muchísima, muchísima luz. Por eso el píxel de las fotos de Víctor iba creciendo. Son espectáculos enormes, gigantescos, tan extremadamente brillantes como una galaxia. De hecho Víctor supo que era una supernova por eso, por el brillo del objeto. Pero no todas las estrellas terminan así. Hay varios tipos de supernovas. La que descubrió Víctor sucede con estrellas que tienen una masa ocho veces mayor a la del Sol o más. O sea, objetos muy, muy, muy grandes, más de lo que podamos imaginar. En ese momento Víctor quería que José Luis le ayudara a tomar más fotos de la supernova para tener los datos completos. Él estaba dedicado a completar el registro que había mandado a medias la noche anterior, cuando todavía no estaba seguro de lo que había observado. Y como era un trabajo tan largo, necesitaba ayuda. Pero eso se tenía que hacer rápido porque cuando se envía una alerta de descubrimiento a la Unión Astronómica Internacional, un servidor reenvía la información a observatorios en todo el mundo para que apunten sus telescopios en esa dirección. El problema era que cuando los astrónomos se dieran cuenta de que era una supernova, muchos correrían a analizarla porque estos objetos astronómicos evolucionan muy rápido y en más o menos un año dejan de existir. Si Víctor no enviaba los datos cuanto antes, alguien le quitaría el crédito de su descubrimiento. En ese momento José Luis ya había guardado todo su equipo, entonces le prometió a Víctor que tomaría las fotos desde su casa con el telescopio gemelo. Pero cuando llegó tenía un dolor de cabeza terrible y estaba muy cansado, así que prefirió acostarse. Empezó a dar vueltas en la cama. No podía dormir, porque sentía remordimiento… Cuarenta años que lo conozco a Víctor y no le voy a sacar las fotos que me pida. Agarré, bajé de la cama, me cambié, subí, abrí el observatorio, me puse la cámara y entré a sacar fotos. Y gracias a eso, Víctor pudo completar el registro. Al otro día, empezó a recibir e-mails, mensajes de WhatsApp, llamadas de todo el mundo. Varios astrónomos internacionales estaban interesados en sus fotos y querían más información para investigar. Pero Víctor les dijo que prefería que esa investigación la hiciera alguien en Argentina. Alguien como ella. Yo soy Melina Bersten. Soy docente de la Universidad Nacional de La Plata y yo me dedico a estudiar justamente supernovas. La astronomía es un campo tan infinito como el universo mismo. Uno puede dedicarse toda la vida a la observación del Sol, de asteroides, de estrellas variables, planetas, lunas y así podría seguir enumerando. Melina se dedica desde hace más de diez años a estudiar las supernovas y ha visto varias durante toda su carrera. Por eso, cuando un colega japonés le habló del descubrimiento de Víctor dos semanas después, a ella le pareció algo normal. Entonces en su momento tanta relevancia no me…. no me… no me causó. Hasta que me enteré que había sido un astrónomo aficionado argentino. Y ahí sí le dio curiosidad, quería saber quién era esta persona y cómo había logrado fotografiar una supernova desde un observatorio amateur. Entonces ella y su equipo contactaron a Víctor para preguntarle qué fue lo que observó exactamente. El dato de que Víctor estaba tomando fotos cada 20 segundos cuando apareció el objeto le llamó la atención: como eran varias fotos en un tiempo corto significaba que el objeto apareció y creció muy rápido. Melina le pidió que le enviaran las imágenes, que eran más de 100. Cuando las vio… Pensamos que la supernova que descubrió Víctor no fue cualquiera sino que fue una descubierta lo más temprano posible en la evolución de la supernova. En una fase que se conoce como shock breakout. Que es la primera emisión electromagnética de la explosión de una supernova. O sea, el momento exacto en que la energía de la explosión sale a la superficie de la estrella. La explosión pasó antes. Puede ser unas horas antes o hasta un día, depende de cómo sea la estrella. Pero nosotros, la luz de eso va a llegarnos recién cuando ese shock llegue a la superficie estelar. Para entenderlo más fácil, lo que Víctor probablemente había captado era el momento exacto en que una supernova puede verse. Y aunque es una fase que puede dar información muy fresca sobre la estructura de la estrella… Había sido predicha por muchos modelos, incluidos los nuestros, pero nunca había sido confirmada observacionalmente. Nadie nunca había visto un shock breakout. Por eso era tan importante analizar muy rápido las fotos y la información de Víctor, compararlos con los modelos de supernovas que tienen Melina y su equipo en sus computadoras. Inmediatamente agarré los datos de Víctor, le puse un modelo cualquiera y enseguida fue compatible con este… con este shock breakout. Casi, casi sin mover ningún parámetro dentro del modelo, enseguida fue consistente con eso. Todo el mundo andaba buscando esto. Y durante más de medio siglo nunca lo vieron. Investigadores en Chile, en Japón, en Estados Unidos, en Europa. Grandes proyectos muy costosos Ni los telescopios más modernos, robotizados, los que en todo momento están revisando las millones y millones y millones de galaxias, y van dejando registro de lo que encuentran. Mucha plata invertida intentando encontrar lo que Víctor encontró. ¿Por qué? Porque un shock breakout es un suceso completamente impredecible y muy rápido. Imagináte tener el infinito del cielo delante tuyo, y toparte con algo tan improbable. Algo tan instantáneo como el flash de una cámara. Y como nunca lo habían captado, algunos científicos empezaron a dudar de que realmente existiera esa fase de shock breakout, y pensaron que tal vez era un error de los modelos teóricos. Entonces, cuando Melina y sus compañeros confirmaron lo que era… Bueno, ahí fue como que dijimos: “Bueno, esto vamos a intentar poder publicarlo en la revista más prestigiosa que existe de ciencia”. Se refiere a la revista Nature. Aunque, claro, no iba a ser fácil. El mundo de la investigación científica, como casi todos los demás, no es perfecto: hay egos, celos, intereses políticos, obstáculos. Generalmente se toman más en serio a ciertas instituciones académicas que a otras, y no precisamente a las que están en Latinoamérica. Además, el hecho de que Víctor fuera un astrónomo aficionado podía quitarle credibilidad al estudio. Y no solo eso… Cuando vos vas a un congreso o lo que sea, en general tienden a… a… a escucharte menos cuando sos mujer. Entonces, aunque Melina y sus compañeros habían hecho un análisis riguroso… Yo sabía que esas cosas, este… estaban. No… No… No las dejamos de tener en cuenta y sabíamos que nos iban a pedir muchísimos más chequeos que… que en otros casos. Y así fue, o sea, muchas cosas para chequear. Pero bueno, si no lo intentábamos con un resultado así, no lo podemos intentar con nada. Tardaron un año para que en Nature les aprobaran la investigación. Pero al final, en febrero de 2018, la publicaron: se llama “A surge of light at the birth of a supernova”, algo así como “Una ráfaga de luz en el nacimiento de una supernova”, y Víctor y José Luis aparecen como coautores junto a otras 20 personas del equipo de investigación de Melina. Lo que Víctor logró esa noche del 20 de septiembre de 2016 fue asombroso. Melina lo describe así. Yo siempre digo que para mí el descubrimiento de Víctor es equivalente, más o menos, al… al… al gol que hizo Maradona contra los ingleses. No el de la mano, el otro. Es considerado el gol del siglo. Fue en cuartos de final del Mundial del 86. Argentina contra Inglaterra. Maradona agarró la pelota en la mitad de la cancha y empezó a correr… Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! Esquivó a seis jugadores ingleses incluyendo el arquero. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… Gooooool… Gooooool… Para ponerlo en escala, realmente fue algo único, ¿no? Único el gol y único el descubrimiento de Víctor. Claro, seguramente tuvieron mucho que ver todos los años de formación, de observar el cielo con el grupo del padre Pizzi, de construir y reconstruir su observatorio. Quizás una persona inexperta no se hubiera percatado de que lo que estaba viendo podía ser importante. Pero como sea, varios expertos analizaron la probabilidad de lo que le pasó a Víctor y coincidieron en decirle lo mismo. Que la probabilidad que tienes de ver justo una galaxia, en la vida de una estrella que dura tantos millones de años, que vos… sea de noche y que estés trabajando justo en ese lugar y que esté… que esté despejado y que justo explote de noche. Y bueno, todo eso. Ellos sacan la cuenta estadística y dicen que es ganar, por ejemplo, tres veces el Quini 6. El Quini 6, una lotería argentina. O sea, lo que le pasó a Víctor es prácticamente imposible, casi un milagro astronómico, si es que se puede usar ese término. Pero gracias a toda esa serie de coincidencias, se convirtió en el primer humano en la historia en registrar la explosión inicial de una supernova. Víctor sigue siendo un astrónomo aficionado, solo que ahora lo invitan a congresos de profesionales a dar charlas y a compartir su experiencia. Se convirtió en algo así como un rockstar en el campo de la astronomía. Víctor todavía vive en Rosario, en la misma casa donde Rosina lo visitó, y aún hace lo que más le apasiona: pasa horas en el observatorio amateur desde donde hizo su increíble descubrimiento. En 2001, con su amigo José Luis, fundaron la Asociación Santafesina de Astronomía, una agrupación de astrónomos aficionados que da conferencias, comparte sus descubrimientos y otros datos importantes de esta ciencia, y ayuda a formar nuevos amateurs en Argentina. Rosina Castillo es periodista. Vive en Buenos Aires. Este episodio fue editado por Camila Segura, David Trujillo y por mí. La música y el diseño de sonido son de Andrés Azpiri. Andrea López Cruzado hizo el fact-checking. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Lisette Arévalo, Gabriela Brenes, Jorge Caraballo, Victoria Estrada, Rémy Lozano, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Laura Rojas Aponte, Barbara Sawhill, Luis Trelles, Elsa Liliana Ulloa, Luis Fernando Vargas y Joseph Zárate. Carolina Guerrero es la CEO. Radio Ambulante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg PRO. Antes de terminar, queremos pedirles un favor. Hemos encontrado que la mayoría de oyentes nuevos de Radio Ambulante han llegado a los podcasts gracias a las recomendaciones de amigos y personas de confianza. Es decir, gracias a ustedes. Entonces, por favor, sigan escuchando y recomendando Radio Ambulante a quienes tienen cerca. Parece simple, pero ese voz a voz es lo que más nos ayuda a crecer. Se los agradecemos mucho. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.

Your Add Blocker will interfere with the Google Translator. Please disable it for a better experience.